Articles de yugcib

-

N'être d'aucun ordre ...

- Par guy sembic

- Le 21/07/2023

- 0 commentaire

… Quasiment tout un chacun en ce monde, perçoit l’Autre en fonction de son éducation, de sa culture, de sa sensibilité, dans un « ordre des choses » qui peut être celui d’une opinion générale communément exprimée, ou dans un ordre de pensée faisant consensus au sein d’une communauté, d’un groupe de personnes, un ordre « référent » en quelque sorte, notamment en ce qui concerne le rapport de relation entre personnes se connaissant, se fréquentant, échangeant…

Pour qui n’entre en aucun ordre, ou plutôt n’entre que dans un « ordre naturel des choses » - comme une étoile, un astre, un « objet céleste » entre dans le cosmos – c’est à dire plus du tout ou alors très occasionnellement dans l’ordre défini et régi par des règles, des lois, des principes d’un même monde – tout cela faisant consensus… Pour qui n’entre en aucun ordre donc, la perception de l’Autre entre alors dans une dimension qui dépasse le « cadre » de l’éducation, de la culture, de la sensibilité qui sont les siennes… Et, comme il n’en est point de même, réciproquement, de l’Autre à l’égard de celui, de celle qui n’est d’aucun ordre ; alors celui, celle qui n’est d’aucun ordre ne peut nulle part trouver sa place, nulle part où se rendre, et d’ailleurs, il est difficilement accepté où que ce soit – quand il n’est pas rejeté, ou « invité » à partir s’il est parvenu à s’introduire… À moins que de lui-même il ne s’en aille…

Il n’y a de relation heureuse entre personnes, proches ou moins proches, qu’en partie…

Mais, pour qui n’est d’aucun ordre, la relation heureuse entre personnes proches ou moins proches, est rare ; et quand elle l’est, heureuse, elle peut être intense, durable et inconditionnelle…

-

Dans la boîte aux lettres plutôt que de vive voix et en face

- Par guy sembic

- Le 20/07/2023

- Dans Chroniques et Marmelades diverses

- 0 commentaire

… Un ami Vosgien – hélas disparu depuis 15 ans – avait, à l’âge de 86 ans à l’époque – cela devait être je crois en 2006, mon ami étant mort en 2008 – trouvé un matin, dans sa boîte aux lettres, un petit mot inamical de son voisin demeurant à moins de 50 mètres de sa maison, lui signifiant (lui reprochant) d’avoir utilisé sa tondeuse au-delà de 17 h un jour de semaine…

Mon ami âgé de 86 ans, un jour d’été particulièrement chaud, avait en effet attendu 17h pour utiliser sa tondeuse autour de sa maison, sur un espace d’environ 30 ou 40 mètres d’un côté, 50 ou 60 mètres de l’autre côté…

Le voisin en question était, de notoriété publique, un personnage « peu sympathique et pointilleux » et mon ami ne le voyait pour ainsi dire jamais, d’ailleurs ce voisin peu sympathique ne disait « ni bonjour ni merci ni merde » à qui que ce soit… Et « n’avait pas été foutu de comprendre » que mon ami âgé préférait tondre lorsqu’il faisait moins chaud…

Ce genre de comportement (dépôt d’un mot inamical en boîte aux lettres plutôt qu’une franche discussion « entre quat’zyeux ») m’a toujours sidéré, bien que ne m’étonnant pas trop, de la part d’un personnage peu sympathique, ronchon, pointilleux et, assez certainement d’une culture et d’une sensibilité « plus que limite »… Tel que l’était, ce voisin de mon ami…

Cela dit, ce genre de comportement (dépôt d’un mot inamical et de surcroît non signé, en boîte aux lettres) au sujet d’un « différend de voisinage », par un voisin proche ; de la part d’une personne sensible, intelligente, cultivée, réservée… Correcte et fréquentable en somme… Lorsque cela peut arriver entre voisins… (En principe cela ne doit jamais arriver)… M’interpelle, m’étonne énormément, me surprend… En plus de me sidérer, et m’amène à m’interroger sur ce qu’est la relation humaine, sur le sens même de la relation humaine…

« Qu’on se le dise » : de ma part, ça n’arrivera jamais, au grand jamais, de déposer dans la boîte aux lettres de l’un ou l’autre de mes voisins, que ce soit dans les Vosges où je suis en été, ou dans les Landes où je suis en hiver, un petit mot inamical de reproche au sujet de quelque « problème » que ce soit !

Merde alors, comme si « lou boun diou » nous avait pas fait une langue pour parler ! …

NOTE : « pour mémoire » ce texte que j’avais écrit en été 2008, intitulé « Un ami Vosgien » et qui figure dans mes « histoires anecdotes » et que l’on peut retrouver…

-

Que serait le film de la Grande Histoire sans les figurants ?

- Par guy sembic

- Le 20/07/2023

- 0 commentaire

… L’un des rôles principaux – je dirais presque que c’est une nécessité sinon même un devoir – d’un écrivain et plus particulièrement d’un écrivain de l’Histoire (et bien sûr d’un historien) … Consiste à porter à la connaissance de ses lecteurs, des personnages inconnus de l’Histoire, de mettre en scène dans leurs écrits, des personnages qu’ils ont rencontrés, appréciés, aimés, pour ce qu’il y avait en eux de singulier, d’unique, et qui ne ressemblait à personne… Une manière, en quelque sorte d’immortaliser par le témoignage, ces inconnus de l’Histoire…

Mais… Pas seulement des personnages singuliers, appréciés, aimés… Mais aussi des personnages ordinaires ou communs...Pièces, chacun à leur manière, du Grand Puzzle…

La « Grande Histoire » en effet, est surtout faite de personnages célèbres, et comme dans un film, des figurants plus ou moins nombreux, côtoient, sans que l’on remarque leur visage, les acteurs principaux, les « premiers rôles »…

Non seulement l’Histoire est faite de personnages célèbres, en général des dominants, de grands possédants, des chefs et des capitaines de guerre, des vainqueurs, des conquérants, de grands bâtisseurs, des fondateurs, des princes, des rois, des empereurs et de leurs cours, des ducs, des comtes, des inventeurs, des intendants, des financiers ; de tout ce qui est de haut rang dans la société, de femmes, amantes, maîtresses célèbres… Mais elle est aussi faite, l’Histoire, de châteaux, de belles demeures, de grandes propriétés, de fêtes somptueuses, de ce que l’on peut voir par exemple dans « Secrets d’Histoire » à la télévision, de Stéphane Bern…

Certes, cette Histoire là, c’est celle qui « fait rêver » les « communs du mortel » que nous sommes… Et qui ne seront jamais dans les châteaux ni d’aucune grande fête du genre « Garden Partie » du 14 juillet à l’ Élysée…

Mais sans les figurants, sans les gens du commun, dont pour beaucoup d’entre eux « de bonne volonté » et « en leur genre, chacun, chacune, artisan ou artiste, ou pièce du Grand Puzzle… L’Histoire ne pourrait raconter les châteaux, les princes, les rois, les empereurs, les conquérants, les bâtisseurs…

Trente six mille ouvriers, manœuvres, artisans, exécutants, durant un demi siècle ont contribué à l’édification du château de Versailles, demeure des rois de France depuis Louis Le Grand…

Des milliers d’ouvriers dont beaucoup morts à la tâche, ont contribué à l’édification des cathédrales…

-

Merde aux buzz et aux storie's !

- Par guy sembic

- Le 19/07/2023

- Dans Bateau pirate

- 0 commentaire

… Cent, deux cents, trois cents, six cents – ou mille ou plus – amis sur Facebook… Si seulement deux ou trois, de ci de là, occasionnellement, de ces cent, deux cents, trois cents, mille amis – avec ou sans mention « j’aime » - « se fendent de quelques lignes voire de trois mots » en réponse, réaction, commentaire à ce que tu as posté – ce matin, hier soir, avant-hier, il y a huit jours… - Quel est l’intérêt, pour toi, d’avoir une liste d’amis « longue comme une limousine, voire aussi longue que la suite de voies ferrées reliant Lisbonne à Vladivostok ou à Pékin (Beijing) ? » - rire- …

Sinon… Si l’on veut parler d’intérêt, celui d’imaginer qu’un certain nombre de ces cent, deux cents, trois cents, mille amis, peuvent être des lecteurs – occasionnels ou réguliers – de ce que tu postes ? …

Quand tu ouvres une fenêtre de la pièce où tu te trouves, tu vois un paysage, une rue, une cour intérieure d’immeuble, des gens qui passent dans la rue, etc. … Selon le lieu où tu habites, à la campagne, dans une ville…

À défaut de fenêtre, si tu n’as aux quatre côtés de la pièce où tu te tiens, que des murs – à la limite une porte qui, ouverte donne dans un couloir – et si tu veux une fenêtre que tu n’as pas, alors cette fenêtre il te faut l’imaginer et… Imaginer de voir… Des gens passer, un paysage, une rue, des visages…

De certitude il n’y en a vraiment ou assurément qu’une seule : par la fenêtre imaginaire, passe et s’étend, tout près, au loin, très loin, en tout lieu de la Terre là où il y a des humains ; tout ce que tu peux et décides d’exprimer, porté comme par un « fluide »… Ce qui est « mieux » - si l’on veut- que d’écrire ou de dessiner sur l’un des quatre murs qui t’entourent, parce que les murs ne projettent pas, à l’extérieur, de « fluide »…

Jadis, la fenêtre imaginaire pouvait être une page de cahier, de carnet, une feuille de papier tout aussi dépourvue de « fluide »… À moins que couverte d’exprimé qu’elle était, cette page, elle n’ait pu être transmise, transportée et remise entre les mains d’un destinataire… Ce qui ne garantissait nullement une réponse, pas plus, d’ailleurs que la lecture de l’exprimé qui la recouvrait…

Pour en revenir à Facebook, aux réseaux sociaux du Net, comment se fait-il que tant de posteurs – de mots, d’images, de séquences filmées, de ce que l’on appelle des « storie’s »… Se voient « gratifiés » de mille, un million de « vues » ou de « likes »… Comment se fait-il qu’il y ait autant de « héros du jour », autant d’auteurs et de productions de tous ces auteurs plutôt posteurs qu’auteurs à vrai dire… Comment se fait-il qu’autant d’événements de la vie qu’on vit, de ce qui arrive à un tel une telle, de tout ce que l’on voit, filme, photographie et montre, puisse faire un « buzz énorme », une « Une mille fois plus Une que la Une de n’importe quel journal… Et qu’il y ait autant – par dizaines et centaines de millions – de « journalistes » de « pseudo-journalistes » ? …

Et… au contraire de tout cela, d’autres posteurs – pourtant prolixes et sans cesse présents jour après jour – à peine « gratifiés » d’un « like » de temps à autre, ne recevant pas, le plus souvent, de réponse, ne « faisant jamais de buzz » … Que je sache : « ils ne sont pas tous des pestiférés », ceux là, celles là ? … Et quand bien même en seraient-ils, des pestiférés ? … Quand on pense par exemple à des rappeurs violents et racistes producteurs d’albums « tam-tam – cœurs – de - pieuvriques » et à tant d’autres vociférants exhibitionistes cent mille fois plébiscités de leurs « followers » … De quels pestiférés, oui, peut-on, doit-on parler, « bons à zapper » ?

Ce qu’il y a de sûr, sûr et certain… Hélas mille fois certain… C’est que les temps que nous vivons – en dépit de ce qu’offre la Toile en matière de possibilité de diffusion, de liberté d’expression, d’accessibilité de tous à ce qui se voit, se montre, se publie ; en matière d’auto-édition et donc de tout ce que l’on peut soi-même diffuser en tant que producteur (ce qui n’était pas le cas jadis, avant internet) – ne sont plus des temps de « découvreurs de talents », des temps pour les poètes, pour les rêveurs, pour les penseurs, pour les créateurs ; des temps pour qui fait œuvre d’écriture ; des temps pour la réflexion, des temps pour « dire les choses » comme on le disait jadis dans une lettre écrite à la main à un ami ; des temps pour communiquer, pour échanger autrement que péremptoirement… Mais que ce sont des temps d’imprécations, de propos lapidaires ; des temps pour la brièveté, pour la rapidité, pour l’immédiateté ; des temps où dès que tu postes sur la Toile, dans un blog, dans un forum de discussion, sur des réseaux sociaux, plus de dix lignes… Tu n’as plus de visibilité, plus de portée, et que tu es « vite fait zappé »… Et qu’il n’y en a plus que pour les Youtubeurs « tam tam musicalaristes » ou posteurs de vidéo-storie’s, pour des millions de Une du jour, pour de la fesse qui se dandine, pour du « postcast », pour des galeries d’images, pour tout ce qui fait de l’émotion « claque-binguante », pour ce qui braille et rudoie, « kalachnikove », malmène, déconsidère, injurie, provoque, agresse, détruit, réduit, anéantit, dévalorise…

… Le pire pour celui ou celle qui n’a jamais de réponse ou qui en a une à chaque tremblement de terre… C’est lorsque dans sa liste d’amis, il y en a une dizaine parmi les cent, deux cents, trois cents ou mille, qui sont des amis privilégiés et qui, au moins eux, devraient se manifester mais demeurent aussi silencieux que les autres…

Merde aux buzz et aux storie’s ! …

-

Gustave Flaubert, vu par Guy de Maupassant dans ses chroniques, en 1876

- Par guy sembic

- Le 18/07/2023

- Dans Livres et littérature

- 0 commentaire

… Voici le texte intégral de la première chronique de Guy de Maupassant, du 22 octobre 1876 « Gustave Flaubert » …

Gustave Flaubert, écrivain Français né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort à Croisset – commune de Canteleu, en Seine Maritime – le 8 mai 1880…

M’adressant tout particulièrement à celles et ceux d’entre vous qui conçoivent, acceptent, et donc, prennent le temps de lire (Ce qui, soit dit en passant, n’est guère très courant ni d’actualité sur la Toile et dans les réseaux sociaux)… Prennent le temps de lire mais aussi et surtout sont des personnes « aimant la littérature (et la langue française) » … Je dis que ce texte de Guy de Maupassant, écrit en 1876, est de nos jours encore, « tout à fait d’actualité » dans la mesure où il est le reflet de ce que « devrait être » - intemporellement – (c’est à dire de toutes les époques) un écrivain, en fait de toute l’œuvre d’un écrivain)…

En un seul mot pour résumer : si un écrivain est en même temps un artiste, alors oui, c’est un écrivain… Quoique cela ne signifie point pour autant qu’un écrivain « bon artisan de l’écriture plutôt qu’artiste de l’écriture » ne soit pas, tout de même et heureusement pour un large public, un écrivain auteur d’ouvrages, de livres publiés… Parce qu’un bon artisan en toute chose autre que l’écriture (je pense à un ébéniste, à un orfèvre par exemple) mérite reconnaissance de la qualité de sa facture ou de sa « patte » personnelle… (Seulement il faut à mon sens, bien différencier – en littérature - « artisan de l’écriture » et « écrivain – artiste de l’écriture » …

« De temps en temps, parmi les écrivains qui laisseront leur nom à la postérité, il s’en trouve qui se font une place spéciale par la perfection et par la rareté de leurs œuvres. D’autres, à côté, produisent abondamment mêlant le rare au banal, les choses trouvées aux choses communes, et forçant le critique et le lecteur à un travail considérable pour démêler ce qui doit rester de ce qui doit disparaître. Mais eux, par un enfantement laborieux et patient, produisent une œuvre absolue, parfaite dans l’ensemble et dans les détails. Et si tous les ouvrages de ces auteurs n’obtiennent pas auprès du public un succès absolument égal, il y a toujours au moins un de leurs livres qui reste dans l’histoire des Lettres avec l’étiquette de chef-d’œuvre, comme ces tableaux des grands maîtres qu’on place au Louvre dans le salon carré.

M. Gustave Flaubert n’a encore produit que quatre livres et tous resteront. Il se peut qu’un seul soit qualifié de chef-d’œuvre, et cependant les autres ne l’auront certes pas moins mérité que celui-là.

Tout le monde a lu Mme Bovary, Salammbô, l’Éducation sentimentale et la Tentation de saint Antoine ; tous les journaux ont fait si souvent l’analyse de ces ouvrages que je n’ai point l’intention de la recommencer. Je veux parler d’une manière générale de l’œuvre de M. Flaubert, et y chercher des choses que tout le public n’y a peut-être pas vues jusqu’à présent.

Les gens qui jugent tout sans rien savoir, et qui s’empressent, aussitôt que vient de paraître un livre d’un genre nouveau et inconnu, d’y attacher, comme une pancarte, la bêtise de leur jugement qu’ils croient être éternel, ont proclamé bien haut, à l’apparition de Mme Bovary, que M. Flaubert était un réaliste, ce qui dans leur esprit, signifiait matérialiste.

Depuis il a publié Salammbô, un poème antique, et Saint Antoine, une quintessence des philosophies ; cela ne fait rien ; des journalistes compétents l’avaient baptisé matérialiste, et matérialiste il est resté pour les cerveaux rudimentaires des gens bien pensants.

Ce n’est point ici la place de faire l’histoire du roman moderne et d’expliquer toutes les causes de l’émotion profonde soulevée par l’apparition du premier livre de M. Flaubert. Il me suffira de faire ressortir la plus importante.

Depuis l’origine des temps, le public français buvait avec délices l’onctueux sirop des romans invraisemblables. Il aimait les héros et les héroïnes et les choses qu’on ne voit jamais dans la vie, pour l’unique raison qu’elles sont irréalisables. On appelait les auteurs de ces livres des idéalistes, simplement parce qu’ils se tenaient toujours à des distances incommensurables des choses possibles, réelles, matérielles. — Quant à des idées, ils en avaient peut-être encore moins que leurs lecteurs. Balzac est venu, et c’est à peine si on y a fait attention dans le commencement. — C’était pourtant un innovateur étrangement puissant et fertile et un des maîtres de l’avenir, écrivain imparfait, sans doute, gêné par la phrase mais inventeur de personnages immortels qu’il faisait mouvoir comme dans un grossissement d’optique, les rendant par cela même plus frappants et en quelque sorte plus vrais que la réalité ! — Madame Bovary paraît, et voilà tout le monde bouleversé. — Pourquoi ? Parce que M. Flaubert est un idéaliste, mais aussi et surtout un artiste, et que son livre était cependant un livre vrai ; parce que le lecteur, sans s’en rendre compte, sans savoir, sans comprendre, a subi la toute-puissante influence du style, l’illumination de l’art qui éclaire toutes les pages de ce livre.

En effet, la première qualité de M. Flaubert, qui pour moi éclate aux yeux dès qu’on ouvre un de ses ouvrages, c’est la forme ; cette chose si rare chez les écrivains et si inaperçue du public ; je dis inaperçue, mais sa force irrésistible domine et pénètre ceux qui y croient le moins, comme la chaleur du soleil échauffe un aveugle qui n’en voit cependant point la lumière.

Le public entend généralement par « forme » une certaine sonorité des mots disposés en périodes arrondies, avec des débuts de phrases imposants et des chutes mélodieuses. Aussi ne s’est-il presque jamais douté de l’art immense enfermé dans les livres de M. Flaubert.

Chez lui, la forme c’est l’œuvre elle-même : elle est comme une suite de moules différents qui donnent des contours à l’idée, cette matière dont sont pétris les livres. Elle lui fournit la grâce, la force, la grandeur, toutes ces qualités, qui, pour ainsi dire, dissimulées dans la pensée même, n’apparaissent que par le secours de l’expression. Variable à l’infini comme les sensations, les impressions et les sentiments divers, elle se colle sur eux, inséparable. Elle se plie à toutes leurs manifestations, leur apportant le mot toujours juste et unique, la mesure, le rhythme particulier pour chaque circonstance, pour chaque effet, et crée par cette indissoluble union ce que les littérateurs appellent le style, fort différent de celui qu’on admire officiellement.

En effet, en appelle généralement style une forme particulière de phrase propre à chaque écrivain, ainsi qu’un moule uniforme dans lequel il coule toutes les choses qu’il veut exprimer. De cette façon, il y a le style de Pierre, le style de Paul et le style de Jacques.

Flaubert n’a point son style, mail il a le style ; c’est-à-dire que les expressions et la composition qu’il emploie pour formuler une pensée quelconque sont toujours celles qui conviennent absolument à cette pensée, son tempérament se manifestant par la justesse et non par la singularité du mot.

« Hors le style, point de livre, » telle pourrait être sa devise. Il pense, en effet, que la première préoccupation d’un artiste doit être de faire beau ; car, la beauté étant une vérité par elle-même, ce qui est beau est toujours vrai tandis que ce qui est vrai peut n’être pas toujours beau. Et par beau je n’entends point le beau moral, les nobles sentiments, mais le beau plastique, le seul que connaissent les artistes. Une chose très laide et répugnante peut, grâce à son interprète, revêtir une beauté indépendante d’elle-même, tandis que la pensée la plus vraie et la plus belle disparaît fatalement dans les laideurs d’une phrase mal faite. Il faut ajouter qu’une partie du public hait jusqu’au mot « forme », comme on hait toujours ce qu’on est incapable de comprendre.

Donc M. Flaubert est avant tout un artiste ; c’est-à-dire : un auteur impersonnel. Je défierais qui que ce fût, après avoir lu tous ses ouvrages, de deviner ce qu’il est dans la vie privée, ce qu’il pense et ce qu’il dit dans ses conversations de chaque jour. On sait ce que devait penser Dickens, ce que devait penser Balzac. Ils apparaissent à tout moment dans leurs livres ; mais vous figurez-vous ce qu’était La Bruyère, ce que pouvait dire le grand Cervantes ? Flaubert n’a jamais écrit les mots je, moi. Il ne vient jamais causer avec le public au milieu d’un livre, ou le saluer à la fin, comme un acteur sur la scène, et il ne fait point de préfaces. Il est le montreur de marionnettes humaines qui doivent parler par sa bouche, tandis qu’il ne s’accorde point le droit de penser par la leur ; et il ne faut pas qu’on aperçoive Les ficelles ou qu’on reconnaisse la voix.

Fils d’Apulée, fils de Rabelais, fils de La Bruyère, fils de Cervantes, frère de Gautier, il a bien moins de parenté avec Balzac, quoi qu’on en ait dit, et encore moins avec le philosophe Stendhal.

Flaubert est l’écrivain de l’art difficile, simple et compliqué en même temps : compliqué par la composition savante, travaillée, qui donne à ses œuvres un caractère frappant d’immutabilité ; simple dans l’apparence, tellement simple et naturel qu’un bourgeois, avec l’idée qu’il se fait du style, ne pourra jamais s’écrier en le lisant : « Voilà, ma foi, des phrases bien tournées. »

Il devine juste comme Balzac, il voit juste comme Stendhal et comme bien d’autres ; mais il rend plus juste qu’eux, mieux et plus simplement ; malgré les prétentions de Stendhal à une simplicité qui n’est en somme que de la sécheresse, et malgré les efforts de Balzac pour bien écrire, efforts qui aboutissent trop souvent à ce débordement d’images fausses, de périphrases inutiles, de relatifs, de « qui », de « que », à cet empêtrement d’un homme qui, ayant cent fois plus de matériaux qu’il n’en faut pour construire une maison, emploie tout parce qu’il ne sait pas choisir, et crée néanmoins une œuvre immense, mais moins belle et moins durable que s’il avait été plus architecte et moins maçon ; plus artiste et moins personnel.

L’immense différence qu’il y a entre eux est là en effet tout entière : c’est que Flaubert est un grand artiste et que la plupart des autres n’en sont point. Il est impassible au-dessus des passions qu’il agite. Au lieu de rester au milieu des foules, il s’isole dans une tour pour considérer ce qui se passe sur la terre, et, n’ayant plus la vue bornée par les têtes des hommes, il saisit mieux les ensembles, il a des proportions plus définies, un plan plus ferme, des horizons plus développés.

Lui aussi il construit sa maison, mais il sait les matériaux qu’il doit employer, et il rejette les autres sans hésitations. Aussi son œuvre est-elle absolue, et on n’en pourrait enlever une parcelle sans détruire l’harmonie totale ; tandis qu’on peut couper dans Balzac, couper dans Stendhal, couper dans tant d’autres, et bien fin qui s’en apercevrait.

Il ne pense pas, comme quelques-uns, que l’intelligence et l’inspiration, que le hasard et le tempérament suffisent pour faire un livre, que le renseignement soit inutile et la longue recherche méprisable, car il est de la race ancienne des gens qui savaient beaucoup. Au lieu d’ignorer que le monde existait avant 93, et qu’on savait écrire avant 1830, il a médité comme Pantagruel sur tous les docteurs d’autrefois. Il connaît l’histoire mieux qu’un professeur, parce qu’il l’a apprise dans beaucoup de livres où ils ne vont point la chercher ; et il a étudié pour ses ouvrages la plupart des sciences, seulement accessibles aux spécialistes. Mieux que les vieux savants courbés, il sait les généalogies des villes mortes et des peuples disparus, avec leurs coutumes, leurs mœurs, les étoffes dont ils se couvraient et les mets bizarres qu’ils mangeaient de préférence. Il possède le Talmud comme un rabbin ; les Évangiles comme un prêtre ; la Bible comme un protestant ; le Coran comme un derviche. Il sait l’enchaînement des croyances, des philosophies, des religions et des hérésies. Il a fouillé toutes les littératures, prenant des notes dans beaucoup de livres inconnus, les uns parce qu’ils sont rares, les autres parce qu’on ne les lit point. Il connaît les écrivains de génie presque ignorés que produisirent les décadences des peuples, les commentateurs et les bibliographes, les libres profanes comme les livres sacrés, les vies des saints, les pères de l’Église et les auteurs que les hommes pudiques n’osent pas nommer. Il a rassemblé pour nous les communiquer, dans quelque jour d’indignation et de colère, un volume entier fait avec les fautes des écrivains sans style, les barbarismes des grammairiens, les erreurs des faux savants, toutes les vanités et tous les ridicules qui passèrent inaperçus et dont il soufflettera le monde.

Les journalistes ne connaissent pas sa figure.

Il trouve que c’est assez de livrer ses écrits au public et il a toujours tenu sa personne bien loin des popularités, dédaignant la publicité bruyante des feuilles répandues, les réclames officieuses et les exhibitions de photographies aux vitrines des marchands de tabac, à côté d’un criminel fameux, d’un prince quelconque et d’une fille célèbre.

Il n’est guère accessible qu’à un petit nombre d’amis, hommes de lettres, dont il est aimé comme on ne l’est jamais d’un confrère et comme on l’est rarement d’un parent, car il soulève autour de lui les affections profondes. Mais comme il ne livre pas sa personne aux curiosités des foules, avides de regarder aux vitres des hommes connus comme à la cage d’un animal curieux, des légendes circulent autour de sa maison, et il se peut que, chez quelques-uns de ses concitoyens, on l’accuse sérieusement d’avoir mangé du bourgeois, ce qui serait dam tous les cas aussi vrai que le fameux dîner de charcuterie, chez Sainte-Beuve, un vendredi saint, dîner qui, sous la plume de journalistes bien informés, mais surtout bien inspirés, a fini par devenir une intolérable « scie ».

Enfin, pour contenter les gens qui veulent toujours avoir des détails particuliers, je leur dirai qu’il boit, mange et fume absolument comme eux : qu’il est de haute taille, et que, lorsqu’il se promène avec son grand ami Yvan Tourgueneff, ils ont l’air d’une paire de géants. »

-

Jane Birkin

- Par guy sembic

- Le 17/07/2023

- 0 commentaire

… Jane Birkin née le 14 décembre 1946, décédée le dimanche 16 juillet 2023…

Serge Gainsbourg, Jane Birkin et Françoise Hardy sont pour moi des mythes inégalés, quoiqu'il en existe d'autres qui sont aussi des mythes tels Léo Férré, Jacques Brel et Georges Brassens, Jean Ferrat...

De ces personnages mythiques, ne reste encore en vie, que Françoise Hardy, née le 17 janvier 1944 (elle atteindra les 80 ans en 2024)...

Dans ma jeunesse (fin adolescence et début de ma vie d'adulte) je peux dire que Jane Birkin et Françoise Hardy étaient mes "idéaux féminins" - de très loin par rapport à d'autres femmes de l'époque... "Les dessous chic" (Jane Birkin) et "L'amité" (Françoise Hardy)... Entre autres "chansons mythiques" - pour moi... À l'âge de 22 ans, en 1970/1971, quand je cohabitais avec 2 copains au 62 boulevard de Bercy à Paris 12ème (un appartement en rez de chaussée , de 3 pièces, dans un immeuble de 6 étages) "à longueur de journée et parfois de nuit", nous écoutions des disques (tous les disques) de Françoise Hardy, ainsi que des 33 tours de chansons de Jane Birkin... "À fond la caisse" ! ... Quoi que, dois-je dire, que pour les chansons de Jane Birkin, c’était plutôt moi qui les écoutais…

« L’on a dit » (des critiques) à l’époque – et d’ailleurs jusqu’à « il n’y a pas si longtemps » - que Jane Birkin, et que Françoise Hardy « n’avaient pas de voix », et que leurs chansons, de l’une comme de l’autre, ont été écrites (le texte) par des paroliers qui furent en même temps pour certains d’entre eux, des compositeurs (pour la musique)… L’on a aussi dit à peu près la même chose au sujet des chansons de Jean Ferrat dont les textes ont été écrits par Louis Aragon, Georges Coulonges, Claude Delécluse, Pierre Frachet, Henri Gougaud, Michelle Senlis, Guy Thomas, et d’autres encore…

D’esprit ouvert – en principe...- que je suis, je reconnais, et donc, ne rejette pas ces critiques émises, des chansons de Jean Ferrat, de Françoise Hardy et de Jane Birkin… Je dis seulement que je n’adhère pas à ces critiques, mêmes émises par des personnes pour moi « référentes » et amies…

Lorsque Françoise Hardy disparaîtra, ç’en sera fini de cette époque – pour moi et pour un certain nombre de personnes de ma génération - « mythique » de notre jeunesse…

C’était – disons - « une autre culture », une autre sensibilité, un « autre monde » que ce monde là, des années 1960 à 1990, que nous avons connu, les nés et les nées de 1945 à 1955…

Mais la nostalgie, faite de regrets, de comparaison et de critique plutôt négative, par rapport à l’époque actuelle jugée « en perte de valeurs »… N’est à mon sens, « pas la voie à suivre » car il me paraît nécessaire et, quasiment salutaire si l’on veut, de s’en libérer, de cette nostalgie…

Peut-être que les gens qui ont connu jusqu’à 50 ans, la seconde moitié du 20ème siècle, ne s’interrogent pas vraiment sur ce que ressentent, ce sur quoi se réfèrent les jeunes – adolescents et jeunes adultes – nés au début du 21ème siècle ou dans les années 2010…

… Bien sûr que par « époque » je n’entends pas du tout « époque » dans le sens où par exemple, Jane Birkin et Léo Férré et les autres que j’ai cités, « seraient dans un même ordre d’idée, un même ordre de ressemblance de courant de sensibilité qui les unirait » car ils sont tous, chacun, chacune, différents, bien que contemporains puisqu’on les voyait en scène et en représentation de spectacle entre 1950 et 1990…

-

Différences culturelles au 18ème siècle et de nos jours

- Par guy sembic

- Le 16/07/2023

- 0 commentaire

… Au temps des « Lettres Persanes » de Montesquieu, dans la France et dans l’Europe du

18ème siècle, les différences culturelles entre civilisations, l’une celle de l’Europe et de la France, et l’autre celle des pays du Moyen Orient (Perse, pénisulte Arabique, empire Ottoman)… Aussi importantes qu’elles étaient, ces différences culturelles, pouvaient néanmoins, lorsqu’elles se trouvaient occasionnellement confrontées l’une à l’autre, lors d’échanges commerciaux, de voyages, d’invitations de princes, de rois et leurs cours, de leurs ambassadeurs en déplacement… Parvenir à s’accorder, à se reconnaître… À ceci près cependant, que le contact ne s’établissait pour l’essentiel, qu’entre gens de « haut niveau social et de privilèges » ou entre gens de culture – écrivains entre autres… De l’une ou de l’autre des deux civilisations, Européennes et Moyen-orientale…

L’un des principaux points communs entre la civilisation européenne et la civilisation moyen-orientale au 18ème siècle – sinon sans nul doute celui qui à l’époque dominait, commun d’ailleurs à toutes les civilisations et sociétés dans le monde connu de l’époque, tenait au statut de la Femme dans la société, un statut absolument identique partout dans le monde de l’époque… Statut il faut le dire, inférieur à celui de l’homme, et cela dans toutes les strates (ou catégories, ou classes) de la société…

Un autre point commun tenait au fait qu’au 18ème siècle – depuis des milliers d’années et jusqu’à la seconde moitié du 20ème – les flux migratoires ont été beaucoup moins importants, en particulier dans le sens du Moyen Orient et de l’Afrique et de l’Asie, vers l’Europe…

De nos jours, au 21ème siècle, les différences culturelles, notamment entre les pays d’Europe et les pays du Moyen Orient et de l’Afrique, sont d’autant plus impactantes et accentuées, que le statut de la Femme s’est trouvé, en France et en Europe (et dans la civilisation Occidentale), modifié par rapport à ce qu’il était au 18ème siècle, à savoir que la Femme a acquis des droits qu’elle n’avait pas auparavant… Alors que dans les pays du Moyen Orient (Iran, pénisule Arabique) et en Afrique, le statut de la Femme est demeuré toujours le même, inférieur, très inférieur à celui de l’homme… D’où cette « pierre d’achoppement principale » depuis la seconde moitié du 20ème siècle, entre la civilisation Européenne et la civilisation Moyen-orientale – du monde musulman – et Africain… Qui est celle de la différence de statut de la Femme dans les sociétés moyen-orientales du monde musulman d’une part, et dans les sociétés européennes d’autre part…

De surcroît, par rapport au 18ème siècle du temps des « Lettres Persanes » de Montesquieu… Au 21ème siècle les flux migratoires sont devenus beaucoup plus importants , surtout depuis les pays du Moyen Orient et de l’Afrique vers l’Europe, ce qui a contribué à l’établissement de communautés à l’intérieur de la France et de l’Europe ; mais aussi à des « brassages » de populations… Avec confrontation au quotidien de modes de vie, d’habitudes, d’habillement, de cultures, de rapport de relation, différents et difficiles à gérer…

Enfin, un autre point apparaissant, sans doute plus qu’au 18ème siècle, c’est la religion : avant la seconde moitié du 20ème siècle, les Chrétiens dominaient très largement en Europe, et les Musulmans implantés en Europe avant le 21ème siècle, « ne faisaient pas trop parler d’eux » en ce sens qu’ils pratiquaient leur culte et suivaient les préceptes de l’Islam sans manifester pour autant, comme depuis quelques années, de revendication et d’ostentation -parfois dans la violence et dans la non reconnaissance des lois du pays où ils vivent…

En conclusion je dirais que le statut de la Femme – si différent – dans la société européenne du 21ème siècle et dans la société Moyen-Orientale et Africaine… Est ce qui empêche la reconnaissance, la tolérance ; crée des tensions, entre les deux sociétés, et qu’en plus de cette différence de statut de la Femme, apparaît la revendication ostentatoire de la religion sinon même la politisation de la religion musulmane…

-

Des vaches non plus à lait mais à merde

- Par guy sembic

- Le 15/07/2023

- Dans Articles

- 0 commentaire

… En France en 2023, environ 1400 sites de méthanisation utilisent de la biomasse agricole pour produire du biogaz…

La biomasse étant l’ensemble des matières organiques pouvant se transformer en énergie…

La moitié de ces sites de méthanisation sont détenus par des agriculteurs (en fait des éleveurs de bovins)…

Ainsi voit-on apparaître au détour d’un bois, au milieu des champs, de ci de là, dans le paysage français, ces dômes verts, énormes… Dans lesquels fermentent à l’intérieur, les lisiers et fumiers issus de l’élevage et émettant du méthane, un gaz qui, récupéré, produit de l’électricité et de la chaleur.

Un certain nombre de ces éleveurs de bovins – peut-être entre le tiers et la moitié d’entre eux – se sont entièrement « reconvertis » en producteurs de méthane (alors que pour d’autres tels le « gros agriculteur du coin » que vous connaissez, pas très loin de chez vous, continuent à élever des vaches pour le lait dans des unités automatisées robotisées et « s’essayent » à la production de méthane)…

Que ce soit des vaches à lait dans des unités robotisées ou surtout des « vaches à merde » dans les unités productrices de méthane, les vaches vivent 24h sur 24 enfermées dans de vastes hangars, sans espace pour se mouvoir, et sous leurs pieds s’accumulent les bouses en permanence… (Il est évident que ces vaches, si elles se mouvaient dans un pré, déposeraient au sol leurs « pavés de merde » disséminés, et qu’il faudrait donc ramasser et occasionnerait un surcroît de travail)…

Sous ces énormes dômes verts, fermentent par voie liquide ou solide, des tonnes de bouses – mais pas seulement, puisqu’y sont déposés conjointement, d’autres matières organiques en décomposition putréfaction telles que, par exemple, des produits alimentaires légumes, viandes invendus ou périmés, issus de grandes surfaces Intermarché, Leclerc, Carrefour etc.-

dans un mileu fermé sans oxygène, où des micro-organismes décomposent la matière organique brassée, réduite en une sorte de « purée », en plusieurs gaz dont méthane et dioxyde de carbone…

Le digestat ( produit restant après transformation en gaz) est ensuite utilisé en épandage dans les champs pour fertiliser les sols… Digestat il faut dire, contenant beaucoup de toxines, de pesticides, de nitrates, tout cela très néfaste pour les insectes, les petits animaux, les oiseaux, pour nombre d’espèces en voie de disparition, pour la microbiologie des sols…

À la méthanisation est associée l’exploitation du colza pour produire du biocarburant (ainsi que de la betterave fouragère, du blé et du maïs)…

Si en Union Européenne, la culture OGM des céréales (colza, blé, maïs) est légalement interdite, il n’en demeure pas moins qu’en tant que produits importés depuis des pays hors Union Européenne, le colza notamment, venu d’Australie, de Chine, du Canada, ainsi que le maïs, le soja (du Brésil) sont eux, bel et bien cultivés OGM… Nos aminaux d’élevage et consommateurs de céréales et de viandes, que nous sommes tous, en absorbant forcément, de ces produits OGM viandes et céréales… Qui arrivent dans les ports européens par cargos géants ayant navigué sur des milliers de kilomètres d’océan…

Les « grands bénéficiaires » de l’ « industrie de la mort future de l’espèce humaine et de toutes les autres espèces vivantes » sont Total Energie, Engie, et d’une manière générale tous les Lobbies de l’industrie et de l’agriculture très énergivores, qui, aidés et soutenus par les états et leurs politiques de développement « durable », subventionnent, financent tous ces « projets » de « transition écologique »…

Pour conclure : des vaches désormais « à merde » plutôt qu’à lait (quoique le lait on en a encore bien besoin et qu’on continuera à en produire), une quantité de 20 à 30 % de produits alimentaires de grandes surfaces, invendus et destinés à produire par putréfaction, de l’énergie… Et du « bio » (carburant, énergie, électricité) qui est bel et bien en train, peu à peu - mais en accéléré dans les années présentes - de « faire crever la planète » (et nous avec)…

-

La mémoire

- Par guy sembic

- Le 14/07/2023

- 0 commentaire

… Milan Kundera, dans « l’insoutenable légèreté de l’être », roman publié en 1984, évoque une zone du cerveau que, selon lui, l’on pourrait appeler « mémoire poétique ».

Cette « mémoire poétique » enregistre ce qui nous charme, nous émeut, et donne à notre vie sa beauté… Dit-il…

En fait, cette « mémoire poétique » n’est autre que notre mémoire purement visuelle (qui est en même temps une mémoire enregistrant, outre ce que l’on observe visuellement, ce que l’on ressent ou perçoit au moment de l’observation)…

Ainsi en est-il de cette mémoire (poétique selon Milan Kundera ou visuelle en réalité) : par exemple un visage, un beau paysage, un arbre, un animal, une vitrine, un marché se tenant sur la place d’un village, une chose ou une autre, aperçue, dont on se souvient…

Cela peut-être aussi une phrase, un poème, un texte, dont on se souvient et que l’on peut reproduire en récitant mot pour mot…

Cela peut-être, encore, une situation de relation particulière à un moment donné, un événement survenant, dont on conserve le souvenir précis en une image en pensée se formant (pouvant cependant être altérée ou devenir floue, avec le temps qui passe)…

La mémoire visuelle fonctionne mieux que la mémoire « identificatrice » qui, elle, est une mémoire qui retient ce dont les choses, les êtres et les événements se nomment ou s’identifient et que parfois l’on peine à retrouver.

La mémoire « identificatrice » est une mémoire qui s’acquiert par l’acquistion des connaissances (ce que l’on apprend à l’école, par l’éducation que l’on reçoit, par une formation pour un métier, pour une activité, par ce que l’on apprend par soi-même dans des livres ou en s’informant d’une manière ou d’une autre sur ce qui se passe autour de nous)…

Ainsi la mémoire des animaux est-elle une mémoire purement visuelle et de perception des choses et des situations, événements survenant ; l’identification se faisant alors par l’image (alors que l’humain, lui, identifie par l’image se formant en son esprit et par le fait de nommer les choses)…

-

Anniversaire ...

- Par guy sembic

- Le 10/07/2023

- Dans Bateau pirate

- 0 commentaire

… C’était hier, ou avant-hier, ou n’importe lequel des 365 jours de l’année… Son « bourricot-à-versaire »…

« bourricot-à-versaire »… Ainsi nom’je l’anniversaire de chaque personne qui, « un temps plus ou moins long », dont je me souviens encore de la date de naissance, fut « un grand/une grande interlocuteur/interlocutrice » en quelque forum du Net… Ou encore un ou une « ami-e » (ami-e avec « bien les guillemets ») ou ancienne connaissance « ayant fait partie de mon cosmos »… Ou dont le souvenir de la présence dans ma vie n’est pas forcément un bon souvenir… Ainsi dis-je de l’anniversaire dont je me souviens encore, de cette personne, que c’est son « bourricot-à-versaire »…

« Disparu(e)s de mon cosmos », ils, elles, le sont à jamais ; « astres morts », « planètes maudites », « mondes sous-antarctiqués », « vaisseaux poubelles errant dans l’espace intergalactique »… Je n’en finirais pas d’inventer des vocables pour les définir tous ces disparus, toutes ces disparues qui, un beau jour – parfois sans que je ne sache pourquoi – n’ont plus donné de nouvelles ; ou qui lors de quelque fracture survenue à la suite d’un « pétage d’un câble », d’un comportement violent et inacceptable, ont cessé du jour au lendemain d’être « de mon cosmos »…

Ainsi « célèbr’je » leur « bourricot-à-versaire », de chacun/chacune de ces disparu(e)s : par un grand bras d’honneur à m’en bleuir le creux du coude » !

… De toute manière, ils, elles, ne viendront pas à mon enterrement… Et, dans l’un ou l’autre des enfers où ils, elles, m’auront précipité, je les « emmerdrerai », je leur assènerai mon voculaire, ma grammaire, toutes mes planètes assorties de leurs satellites et habitées de mes shadocks aux mille neunœils enpiratés… Rire… Rire inextinguible…

… Cependant, de touzétoutes ces disparu(e)s, je n’en connais point pour nombre d’entre eux le « bourricot-à-versaire »…

Quoi qu’il en soit, j’établis une sorte de « hiérarchie » : cela va de la conspuation avec grand bras d’honneur à m’en bleuir le creux du coude, à la « déploration interrogative » en passant par « quelque missile d’écriture plus ou moins piqué des hannetons », ou par « quelque évocation de moments passés me venant parfois, évocation accompagnée de questionnement et d’imaginaire de ce qu’a pu devenir le ou la disparu(e)…

Pour les « conspué(e)s avec bras d’honneur » je m’en veux de les avoir fait « entrer dans mon cosmos avec l’idée qu’ils, qu’elles y entraient pour toujours » - du moins pour quelques uns d’entre eux – et sur le « mur où tout le monde tague », mon « épitaphe » les « iconoclaste-désacralise » bien que je sache que « ça leur fait une belle jambe »…

On se retrouvera peut-être dans les étoiles… Des « vérités fondamentales » seront peut-être révélées, l’on comprendra ou ne comprendra pas, ça sera trop tard, ça n’effacera pas le loupé… Mais les zappeurs, les indifférents, les moqueurs, les « qu’ont-cru-que », les « qui-ont-rien-compris »… N’entreront jamais dans l’Histoire autrement que les figurants d’un peplum…

-

Anecdotique ...

- Par guy sembic

- Le 10/07/2023

- Dans Chroniques et Marmelades diverses

- 0 commentaire

… Pour les fêtes dans les localités des Landes… Tartas, Mont de Marsan, Dax, etc. … Une « nouveauté » : la municipalité installe plusieurs de ces « WC à pipi » mis à disposition des « festayres » hommes…

Il faut dire que par rapport aux années 2020 et 2021 (années de covid, de masque et de pass sanitaire), en 2022 et surtout en 2023, ces fêtes annuelles dans les Landes (et à Bayonne), non seulement à Dax et à Mont de Marsan mais aussi dans des villes de 2/3 mille habitants, comme par exemple à Tartas, Rion des Landes, Pontonx sur Adour… Amènent beaucoup de monde, et que l’on retrouve – en 2023 – la dimension d’ambiance, de fréquentation qui était celle des années 1960 : sur les « Allées Marines » (le long de la Midouze) à Tartas, à « perte de vue » manèges, baraques de forains et foule de gens en famille et entre amis, et de jeunes…

Et les « chapiteaux de bouffe populaire » des associations « PST » et « Club Taurin » archi pleins avec des files d’attente pour le ticket repas, durant plus de trois heures, le midi et le soir…

J’en reviens à ces « WC à pipi » : en les voyant (la municipalité de Tartas a « fait fort » - il y en avait un tous les 300 mètres) ça m’a rappelé les « vespasiennes » à Paris en 1967 où je m’étonnais de voir des bouts de pain trempant dans la rigole… « Fleur bleue » que j’étais à l’âge de 19 ans lors du premier été que je passais à Paris en 1967, j’ignorais totalement que les bouts de pain dans les vespasiennes, c’étaient des vicieux qui les jetaient afin de revenir les sentir…

… Au 3ème jour cependant, le dimanche, je ne retrouvais plus la dimension d’ambiance et de fréquentation qui était celle des années 1960, les manèges tournaient, en particulier ceux « à vertigineuse sensation » mais « à moitié plein » à peine… Et la foule, moins dense qu’au premier et deuxième soir…

-

Ne pas confondre irrespect avec humour

- Par guy sembic

- Le 09/07/2023

- Dans Chroniques et Marmelades diverses

- 0 commentaire

… Au vu, en réponse, du « commentaire » que j’ai pu lire en apercevant cette image postée par « Merveilles Découvertes et citations »…

Un commentaire lapidaire et « indigné », d’une phrase : ( « un peu de respect, merci) … Je suis outré, furieux, que l’on puisse ainsi réagir en qualifiant d’irrespectueux cette image représentant des « bonnes sœurs » assises sur des tabourets « jambes en l’air »…

Et… Si ç’avait été des « fatmas zorras » en voile intégral ?

Il n’y a pas, il n’y a jamais d’humour – en image, photo, dessin, caricature, texte - « scandaleux », « interdit », « à bannir », « à condamner », « à faire l’objet de plainte, de poursuite judiciaire, de quoi que ce soit de répréhensible » !

En humour, en caricature, « liberté absolue » dis-je !

Qu’est-ce que c’est que cette société « moralisatrice » (mais d’une hypocrisie de merde à en crever de fureur), qui confond dans une imbécillité crasse, et au nom de « valeurs » et de bien pensance consensuelle… L’humour et l’irrespect ?

L’humour, la caricature iconoclaste, ce n’est absolument pas de l’irrespect… Et d’ailleurs – je le dis et l’affirme – l’humour et la caricature « expurgent », « exhorcisent » dans la mesure où plus c’est iconoclaste, plus ça se moque, plus ça « choque », plus ça scandalise (les « béni oui/oui » les moralisateurs)… Et plus ça contribue à « ce que cela ne se fasse pas en acte » tellement c’est impensable à imaginer que ce soit fait ! ( Mais bon, je reconnais l’ambiguïté qu’il y a dans la publication diffusion d’une caricature « salée », dans le fait que ce qui est vu et qui impacte peut aussi « inciter à faire »…

C’est bien là le risque pris, à caricaturer, à « iconoclaster », à se moquer : le risque de l’incitation…

mais sans ce risque pris (donc sans humour et sans caricature) l’incitation se fera de toute manière, la violence s’exercera et dépassera en dimension ce que la plus iconoclaste des caricatures aura montré… En somme, la caricature et l’« humour crasse » constituent une sorte de « barrière filtrante » : ne passe que ce qui incite à faire, mais qui en réalité le plus souvent ne se fera pas…

… Rappel : ce qui a pu être dit et écrit, au temps du covid en 2021, au sujet des réfractaires à la vaccination (l’on a été jusqu’à se servir de l’image d’un signe distinctif apparent que les anti vax devraient porter sur eux… La réaction n’a pas manqué : tous ont fait le rapprochement avec l’étoile des juifs en 1942)…

Dans la caricature j’observe qu’hélas la plupart du temps, on fait « de l’amalgame » avec quelque chose qui par le passé a existé et que présentement on condamne « hypocritement »…

-

Une vidéo que je ne puis qu'en texte produire ...

- Par guy sembic

- Le 08/07/2023

- Dans Bateau pirate

- 0 commentaire

… Mais que cependant je peux, en insertion dans le texte par cette photo, vous laisser imaginer :

C’est une camion de transport de cochons détourné par un commando d’humoristes caricaturistes iconoclastes, conduit dans une rue à Paris, d’un quartier où demeurent essentiellement des musulmans… Dans cette rue tous les vendredis les habitants se prosternent en prière, femmes dans leurs voiles, hommes en turban et sarouel à l’appel du muezzin…

Les cochons sont largués et se ruent en une sarabande couinant – grognante en direction des gens en prière…

Je vous laisse imaginer la débandade, empêtrées dans leur voile, des femmes, et urinant de frayeur dans leur sarouel, des hommes… (rire, rire iconoclaste… D’autant plus que le « commando d’humoristes » qui a détourné ce camion de transport de cochons, est un groupe dissident de LFI en désaccord avec Jean Luc Mélenchon et estimant que les musulmans sont « trop politisés » à leurs yeux et qu’en conséquence un bémol doit être mis à la complaisance à leur égard…

D’où le déversement sur la voie publique devenue espace de prière, de quelque deux cents cochons… Qui, soit dit en passant – nous sommes le 7 juillet 2023 il fait 35 degrés à l’ombre- suaient sang et eau serrés comme des sardines dans ce camion sans climatisation au cours d’un trajet du Pays Basque jusque dans les Hauts de France… Mais le calvaire pour ces cochons s’est arrêté au moment du détournement, dans une localité du sud de l’Île de France…

Les « amis écolos » des dissidents LFI apprécieront…

-

La culture : un produit de l'Homme

- Par guy sembic

- Le 07/07/2023

- 0 commentaire

… À noter – avant toute chose – que l’Homme – avec un « h » majuscule – est l’être humain… En effet, par exemple en langue germanique l’homme est « der Mann » et l’être humain « das Mensch »… Donc en langue française, l’Homme est à la fois « homme et femme » et « homme » sans majuscule à « h », c’est l’homme…

La culture est donc, en langue française, un produit de l’Homme…

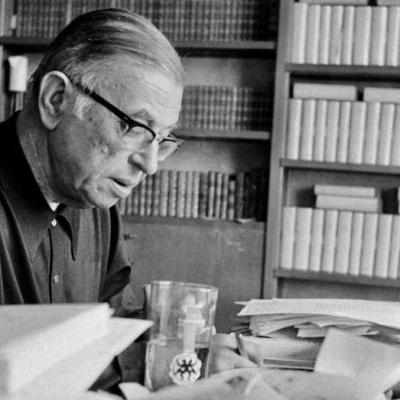

« ... j'écris toujours. Que faire d'autre ? C'est mon habitude et puis c'est mon métier. Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée : à présent je connais notre impuissance. N'importe : je fais, je ferai des livres ; il en faut ; cela sert tout de même. La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme : il s'y projette, s'y reconnaît ; seul ce miroir critique lui offre son image. Du reste, ce vieux bâtiment ruineux, mon imposture, c'est aussi mon caractère : on se défait d'une névrose, on ne se guérit pas de soi. »

Jean-Paul Sartre — Les Mots (1964)

… « Écrire » pour celui ou celle qui fait tout au long de sa vie, « œuvre d’écriture », ne peut essentiellement être QUE « prendre sa plume pour une épée » ( ou pour une arme )… Il y a en effet, une certaine impuissance à mener quelque combat que ce soit, pour une idée, pour une cause, par exemple dans un but humanitaire, ou encore « afin de rendre meilleurs les autres et - autant que possible, ce qui est plus difficile - soi-même »… En guerroyant par les mots contre l’inacceptable, contre ce qui détruit, contre ce qui violente, contre la vulgarité, contre l’ordre établi, contre l’opinion qui prévaut, contre des certitudes portées en soi que l’on parvient à relativiser… Tout cela sur fond de morale, de « pensée juste », de pertinence de la réflexion, d’ouverture sur le monde, et de bien d’autres choses mises en avant, clamées haut et fort et érigées en barricades devant le Mal…

En ce sens donc, la culture ne sauve rien ni personne… Cependant le combat que l’on peut mener – que d’ailleurs beaucoup mènent et qui ne sont pas forcément des intellectuels, des artistes, des écrivains- n’est jamais, à aucun moment, inutile, vain ou « perdu d’avance »… Puisqu’il est, ce combat, l’une des composantes essentielles, intemporelles, immuables de l’« ordre du monde et de l’univers » au même titre que la dureté du monde (du monde humain, du monde des êtres vivants), dureté elle aussi immuable, intemporelle… Dureté qui ne peut qu’être « intégrée » dans l’entendement humain (dans la compréhension et dans l’appréhension du monde par l’humain)…

Sans intégration consciente, réelle, profonde, de la dureté du monde et de ses « lois d’airain »… Il ne peut y avoir devant soi qu’un « miroir » qui n’a de cesse de projeter dans notre intériorité, tout ce que le réfléchissement de la lumière par le miroir, « filtre pour notre gouverne personnelle »…

Le pire, c’est lorsque, dans un refus en soi, de l’intégration de la dureté du monde par la vision que l’on se fait du monde, l’on en arrive à faire courir les autres autour de soi derrière l’ « étendard » de la morale et de la « cause décrétée juste »… Ce qui est de l’imposture, imposture d’autant plus grande du fait du refus de l’intégration en soi de sa propre dureté…

Le pire aussi, c’est lorsque, ne parvenant pas à intégrer la dureté du monde, l’on s’évertue dans un effort de « croyance messianique et propagandiste » à « cultéïser » l’ouverture aux autres, la complaisance, la bienveillance, la tolérance (pouvant aller jusqu’à l’acceptation de l’inacceptable)…

« J’écris toujours » … En effet pour un écrivain, ou plus généralement pour qui « fait œuvre d’écriture » tout au long de sa vie ; que faire d’autre qu’écrire, inlassablement, jour après jour et passant parfois par des moments d’épuisement ? Sinon, autant que possible, de « relier » son écriture à de l’action, à du comportement ; à éviter en somme, l’imposture ?

« On ne se guérit pas de soi »… Que guérir, en fait, de soi ? De ce qui nous nuit, de ce qui infirme ce que l’on exprime, pourtant « au plus juste » et avec autant de détermination, de volonté de bien faire ? Alors même que ce qui nous nuit et infime ce que l’on exprime, nous le portons en nous bien que refusant de l’intégrer…

-

Sous des regards autour de soi, ou sans aucun regard

- Par guy sembic

- Le 06/07/2023

- Dans Chroniques et Marmelades diverses

- 0 commentaire

… Passer des heures ou même des jours entiers, plusieurs jours consécutifs, à ne voir personne, absolument personne, à vivre dans un isolement complet soit à l’intérieur de sa maison ou autour de sa maison, soit en forêt, dans la nature en se promenant tout seul, soit encore en un lieu où il y a du monde mais coupé délibérément de ce monde autour de soi…

C’est possible mais pour cela, il ne faut pas « avoir un besoin quasi viscéral d’un public autour de soi, un public à la fois spectateur de ce que l’on montre et exprime, et en même temps interlocuteur en réponse et réaction à ce que l’on montre et exprime »…

À la limite dans des situations très spécifiques et purement occasionnelles où l’on éprouve le besoin d’être vraiment seul, et pour un temps en général assez court, oui… Par exemple, en des moments où « l’on se fait ou s’octroie quelque chose pour soi, qui n’est pas forcément pour notre bien ou conforme à ce qui devrait se faire » sans regard scrutateur, juge, critique, désaprobateur, moralisateur de quelqu’un, un ami, un proche (autrement dit – rire - « sous le seul regard de Dieu – un « dieu » bien sûr très bienveillant très compréhensif » qui forcément absout)…

Je crois (c’est quasi une certitude pour moi) qu’un artiste, qu’un écrivain, qu’un poète, qu’un musicien, qu’en général toute personne produisant quelque œuvre personnelle avec oui ou non son talent, dans sa facture, passionnée que cette personne peut être… A besoin, un besoin « quasi viscéral » d’un public autour d’elle (quelque soit d’ailleurs la dimension de ce public, même s’il ne s’agit que de moins de dix personnes)… Et, non seulement d’un public, mais aussi et surtout d’un public qui réagit, qui est un interlocuteur…

Et « ça commence », ça, dans la toute petite enfance, à trois ans quand on fait des cabrioles dans le couloir ou dans la cour de l’école pour « épater les copains »… Mais « épater » non pas dans le sens d’éblouir, de « faire l’intéressant », mais plutôt dans le sens d’exprimer quelque chose en soi de singulier, qui ne ressemble pas à ce que font les autres et qu’on a envie de communiquer, de partager…

Et « y’a des fois » le partage, ou la « fusion », ou l’unicité du moment de partage, ou dans l’esprit ou « l’atmosphère » qui anime le partage… C’est « quasi orgasmique » !

… De même qu’il y a des gosses qui n’éprouvent pas le besoin de faire des cabrioles dans le couloir ou dans la cour de l’école devant les copains ; de même il y a des personnes qui, n’ayant pas « un tempérament ou une âme d’artiste, de créateur, d’écrivain, de poète » n’éprouvent pas le besoin de montrer aux autres quelque chose qu’ils font (ne sont pas en général très présents sur les réseaux sociaux par exemple) ou, à la limite, rédigent leur « mémoires » sur un joli carnet de papéthèque avec un beau stylo à plume, sans montrer à personne ce qu’ils écrivent ainsi…

Ces gens là, qui n’ont « pas une âme d’artiste » ne comprennent quasiment jamais celui ou celle qui « a une âme d’artiste et de créateur »… C’est pas qu’ils soient « complètement bouchés, insensibles, indifférents »… Mais « presque » ! Et, encore heureux quand ils « te foutent la paix », ne te critiquent, ne te marginalisent pas !

C'est très dur (mais pas tout à fait impossible) de parvenir à convaincre les personnes (notamment des proches) qui ne comprennent pas ce besoin d'exprimer, de produire, d'avoir un public, pour un artidste, pour un écrivain…